O ser humano é capaz de agir de acordo com um princípio moral coerente? E você? Você acredita ter a capacidade necessária para resolver seus próprios dilemas éticos? Outro dia li sobre um estudo feito por um pesquisador chamado Hauser, através do livro “Deus, um Delírio”, do escritor Richard Dawkins, onde foram colocados alguns dilemas morais a uma série de indivíduos, buscando respostas para estas perguntas.

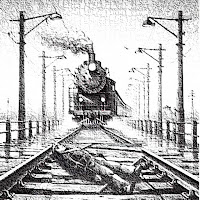

No primeiro dilema haviam cinco pessoas presas aos trilhos de uma ferrovia, e você (sim, você leitor) tinha acesso ao centro de comandos dos trilhos. Um trem desgovernado vinha em direção a essas pessoas, e somente você poderia desviá-lo para uma linha secundária salvando a vida dessas pessoas, porém, na linha secundária também havia uma pessoa presa aos trilhos, ou seja, salvando as cinco pessoas você mataria o infeliz que estava sozinho, sabe-se lá fazendo o quê, nos outros trilhos. De acordo com o livro de Dawkins, diante deste dilema, aproximadamente 90% dos entrevistados, optou por sacrificar aquela pessoa solitária para salvar as outras cinco.

No segundo dilema havia cinco pacientes em um hospital que precisavam de transplante, cada um necessitava de um órgão diferente, você era o médico-cirurgião responsável pelo hospital, e descobriu que havia uma pessoa na sala de espera que era compatível com aqueles cinco pacientes, a pergunta agora é, se não existissem complicações jurídicas, apenas morais, você sacrificaria essa pessoa para salvar as outras cinco? Em torno de 97% dos entrevistados disse que era imoral matar alguém para salvar os pacientes.

Agora vamos misturar tudo e colocar os cinco pacientes no trilho principal do trem e o homem da sala de espera no trilho secundário, neste caso haveria ou não problemas na morte do homem sozinho para salvar os outros? Pode-se notar que no primeiro caso o arauto da morte é um fator externo (o trem) e que todos são vítimas sem qualquer conexão com o artefato, já no segundo caso o fator “morte” está intrínseco a cada um dos cinco doentes, como uma espécie de sina destinada a eles, neste caso pareceria injusto que outro indivíduo fosse sacrificado para salvá-los.

Na reflexão sobre estes dilemas o peso da decisão tende a se alterar quando novos elementos são apresentados, tais como: E se algum dos cinco pacientes fosse próximo a você (mãe, irmão, sogra, namorado cabeludo e tatuado da sua filha, etc), e o homem sozinho fosse um total desconhecido, ou quem sabe um corrupto, ou até sua ex-mulher? E se fosse o contrário? No caso dos trilhos, e se os cinco indivíduos fossem procurados pela polícia? E se a pessoa sozinha fosse uma criança? E se você tivesse que arremessar a pessoa nos trilhos para salvar as outras? E se essa pessoa fosse Madre Tereza de Calcutá? Ou Hitler? Ou se fosse seu filho...

Nossa mente vai dançando conforme as situações que vão se apresentando, onde o certo e o errado vão mudando de lado a cada nova informação, mas no fundo o resultado final é sempre o mesmo, trocar cinco vidas por uma ou vice-versa. Outro fator interessante é que quando apresentado em pequenas proporções, muitas vezes não nos damos conta do que podem representar tais escolhas, mas quando multiplicamos os números, nossa percepção muda, por exemplo, ao invés de cinco pessoas aumente para cinquenta milhões, e troque o indivíduo solitário por uma minoria de alguns milhões de habitantes, e perceberá como estas escolhas soam parecidas com aquelas difundidas pelas tiranias, para justificar seus genocídios históricos.

Dispomos em nossa herança genética de vínculos relacionados ao senso moral inerente a cada indivíduo. Algo forjado nos mesmos primórdios que definiram os sentimentos e sentidos de autopreservação de nossas vidas. Apesar de entendermos muitas de nossas escolhas como emocionais, elas acabam tendo raízes bem mais profundas e desconhecidas dentro de nossa frágil cabeça, do que podemos imaginar.

Somos um produto da evolução, que nos moldou tal qual um boneco de barro para se chegar até onde nós chegamos. E apesar de ser desprovida de qualquer mágica, o resultado de toda esta ciranda existencial é algo verdadeiramente encantador em seu produto atual e não final, pois assim como o universo, nós também somos obras inacabadas do ponto de vista macro de nosso desenvolvimento como raça, porém, finalizados diante de nossa finita condição humana.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ANTONIO BRÁS CONSTANTE é natural de Porto Alegre. Residente em Canoas RS. Bacharel em computação, bancário e cronista de coração, escreve com naturalidade, descontraída e espontaneamente, sobre suas ideias, seus pontos de vista, sobre o panorama que se descortina diferente a cada instante, a nossa frente: a vida. Membro da ACE (Associação Canoense de Escritores).

Fontes:

Recanto das Letras. 16 agosto 2009.

https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/1756856

Imagem criada por Jfeldman com Microsoft Bing